Impact de l’environnement sur la fertilité masculine

Les étiologies de l’infertilité masculine sont variées, et de nombreux facteurs peuvent influencer la qualité du sperme. Parmi ces facteurs, l’incidence des substances toxiques et de l’environnement suscite de plus en plus d’intérêt. Cette analyse bibliographique a permis d’identifier divers éléments environnementaux et toxiques susceptibles d’affecter la fertilité masculine. Une information et des conseils appropriés peuvent être délivrés aux patients consultant pour infertilité.

Utilisation de l’intelligence artificielle en gynécologie-obstétrique

L’apport de l’intelligence artificielle est incontestable dans de nombreux domaines : amélioration des connaissances, outils numériques pour la téléconsultation et le suivi à distance de pathologies chroniques, amélioration du dépistage et du diagnostic par la lecture automatisée d’examens d’imagerie, avancées dans la lecture des cardiotocographes, aide au dépistage et au diagnostic de pathologies fœtales à l’échographie, thérapies innovantes individualisées et connectées, robots chirurgicaux, mise en situation virtuelle des chirurgiens, mais aussi rédaction automatisée de comptesrendus de consultation. Quelques exemples d’IA en gynécologie-obstétrique.

Préservation de la fertilité en cas d’endométriose

L’endométriose est une pathologie fréquente et bénigne, pouvant être responsable d’infertilité. La préservation de la fertilité (PF) peut être proposée aux femmes concernées, notamment grâce à la technique de vitrification ovocytaire. La quantité d’ovocytes vitrifiés dépend principalement de l’âge de la patiente et des antécédents de chirurgie d’endométriose. Les données sur les chances de naissance après réutilisation des ovocytes sont peu nombreuses à ce jour mais il est admis que le nombre d’ovocytes cryoconservés est étroitement lié aux chances de grossesse. Ainsi, plusieurs stimulations ovariennes peuvent être proposées pour augmenter le nombre d’ovocytes conservés. La décision de proposer la PF dépend de nombreux facteurs, notamment l’âge de la patiente, la sévérité de l’endométriose, les antécédents de chirurgie et le désir de grossesse. Il est recommandé de discuter de cette option notamment en cas d’atteinte ovarienne de l’endométriose et surtout avant une chirurgie.

Qu’est-ce qu’une éco-maternité ?

Le lien entre environnement et santé est au cœur de nombreuses publications scientifiques. La période de vulnérabilité aux polluants environnementaux que sont la grossesse et les 1 000 premiers jours impose que les maternités deviennent des lieux d’éducation et de promotion de la santé environnementale.

La mise en place de pratiques éco-responsables au sein des établissements, la formation des équipes et le développement d’outils de communication à destination des jeunes parents sont les axes indispensables pour devenir une éco-maternité.

Le diastasis des grands droits de l’abdomen

Le diastasis des grands droits de l’abdomen (DGDA) fait référence à un amincissement et un élargissement de la ligne blanche, avec une laxité associée de la paroi abdominale antérieure. Il est souvent associé à une grossesse, mais des DGDA peuvent être retrouvés chez des femmes nullipares ou des hommes [1].

Chez la femme enceinte, on retrouve entre 66 et 100 % de diastasis au 3e trimestre, suite à l’adaptation normale et nécessaire au grandissement du bébé et donc du ventre de la maman. Nous parlons beaucoup de ce fameux diastasis post-partum et les femmes sont souvent apeurées ou en tout cas peu informées sur les causes et conséquences.

En tant que professionnels de santé, que devons-nous répondre aux femmes ? Et comment objectiver la présence d’un diastasis pathologique ? Comment l’évaluer ? En se basant sur la littérature, tentons donc d’en définir les conditions d’évaluation initiale et discutons de son évolution, des facteurs de risques et des conséquences.

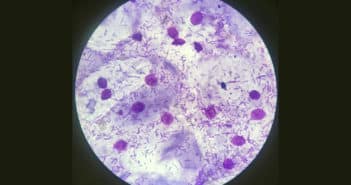

La relation entre le microbiote vaginal et la fertilité féminine

Le microbiote génital féminin contribue activement à la santé reproductrice. L’étude du microbiote génital dans l’infertilité féminine et en assistance médicale à la procréation (AMP) est en plein essor, beaucoup de questions sont soulevées et les recherches n’apportent à ce jour que peu de réponses.

Ce qui semble s’en dégager néanmoins : il existerait un impact positif des lactobacilles vaginaux et endométriaux dans la reproduction et un impact délétère de la vaginose. Celle-ci doit être recherchée et traitée lors de la prise en charge d’une femme infertile.

Le traitement d’un microbiote altéré pour améliorer l’issue en AMP n’a pas encore fait ses preuves.Des études prospectives interventionnelles de grande ampleur sont nécessaires, en vue d’une médecine personnalisée.

Indications actuelles de l’aspirine en cas d’antécédent de prééclampsie

L’aspirine utilisée à faible dose est un antiagrégant plaquettaire recommandé en prévention secondaire de la prééclampsie. Ses modalités de prescription sont maintenant bien définies en France : 100 à 160 mg initiés avant 16 semaines d’aménorrhée (SA ; maximum 20 SA) et poursuivis jusqu’à 36 SA, uniquement chez les femmes ayant un antécédent de pathologie vasculo-placentaire (prééclampsie, retard de croissance in utero d’origine vasculaire, mort fœtale in utero d’origine vasculaire, hématome rétroplacentaire).

Rajeunissement ovarien : les techniques

Le vieillissement ovarien reste à ce jour un des défis de la médecine reproductive. Devant une insuffisance ovarienne prématurée ou une franche altération de la réserve ovarienne, les couples font souvent face aux limites de l’aide médicale à la procréation intraconjugale. Les options de fertilité demeurent ainsi quasiment limitées au don d’ovocyte.

À ce jour, trois techniques ont été décrites afin de restituer à ces patientes un espoir de conception avec leurs propres ovocytes et transmettre ainsi leur patrimoine génétique : l’activation folliculaire in vitro, la réinjection intraovarienne de facteurs de croissance plaquettaires autologues et la transplantation ovarienne de cellules souches autologues.

En dépit de quelques grossesses naturelles et/ou post-fécondation in vitro rapportées dans la littérature, ces techniques demeurent expérimentales et requièrent des études complémentaires de plus haut niveau de preuve, avant de pouvoir être introduites dans la pratique clinique de l’aide médicale à la procréation.

Hyperprolactinémie : du diagnostic au traitement en fonction de l’étiologie

L’hyperprolactinémie est une pathologie retrouvée chez moins de 1 % des femmes en âge de procréer. Elle est définie par un taux de prolactine supérieur à 25 ng/mL. Les principales étiologies sont les suivantes (après avoir éliminé une grossesse) : cause médicamenteuse, adénome hypophysaire et plus rarement hyperprolactinémie de déconnexion, hypothyroïdie, insuffisance rénale ou hépatique sévère.

Le traitement médicamenteux par agoniste dopaminergique est indiqué en première intention. Le traitement chirurgical est réservé aux macro-adénomes symptomatiques. Le suivi pendant la grossesse sera très limité pour un micro-adénome ou plus rapproché pour les macro-adénomes, du fait du risque d’augmentation de taille.

Accouchement par voie basse : quelles informations donner ?

En matière médico-légale, les données du Groupe Relyens, premier assureur européen en responsabilité médicale, montrent qu’un accouchement par voie basse a été réalisé dans 47 % des dossiers d’obstétrique étudiés. Cette modalité d’accouchement est nécessairement discutée en expertise et implique que l’information sur ses risques ait bien été délivrée en amont auprès de la patiente. L’information doit être délivrée au cours d’un échange le plus équilibré possible entre le médecin et la patiente, la bonne compréhension du message dépendant de la qualité de la communication.

Sur un plan légal, le médecin doit informer la patiente sur les complications particulières auxquelles elle et son enfant sont exposés s’il perçoit un risque de survenue de ces complications en laissant l’accouchement se dérouler par voie basse. Par la suite, il doit lui proposer l’alternative que représente une césarienne, tout en lui présentant l’analyse bénéfices/risques de chacune des solutions.