Prise en charge d’une grossesse môlaire

Les grossesses môlaires représentent en Europe occidentale 1 grossesse sur 1 000. Les facteurs de risque reconnus sont peu nombreux et seuls l’âge maternel, avec des incidences augmentées aux deux extrêmes de la vie reproductive, et l’antécédent de grossesse môlaire font consensus.

Quelle contraception pour les femmes lupiques ?

Le lupus est une maladie de système qui affecte principalement les femmes (sex-ratio de 10 femmes pour un homme), avec un pic de prévalence chez la femme en âge de procréer. La survenue d’une grossesse peut aggraver la maladie, avec un risque particulier en cas d’atteinte rénale. Ainsi, la programmation des grossesses est capitale, et les femmes lupiques doivent disposer d’une contraception efficace.

Faut-il mesurer le col avant de transférer en niveau 3 ?

La prématurité reste la principale cause de mortalité et morbidité périnatales. Devant des parturientes se présentant pour des contractions utérines et des modifications cervicales, le diagnostic de menace d’accouchement prématuré (MAP) reste toujours difficile. La faible sensibilité et spécificité de l’examen clinique du col chez ces patientes est responsable d’un taux élevé de faux-positifs et faux-négatifs. Ces difficultés d’identifier une parturiente présentant une MAP ont bien été documentées : 90 % des femmes se présentant pour des contactions utérines n’ont pas accouché dans les 48 heures et seules 16 % de celles-ci ont accouché dans les 7 jours.

Classification des cancers de l’endomètre

Il existe de nombreux types et sous-types anatomopathologiques des cancers de l’endomètre, avec des caractéristiques propres en termes d’aspects microscopiques, d’altérations moléculaires, d’évolution clinique et de prise en charge thérapeutique. Nous développons, ici, la classification de ces cancers selon l’Organisation mondiale de la santé, en détaillant plus particulièrement les adénocarcinomes, tumeurs malignes les plus fréquentes.

Épidémiologie des infections sexuellement transmissibles

Les infections sexuellement transmissibles (IST) restent un problème de santé publique en France. Une surveillance pérenne est réalisée grâce à des réseaux volontaires de cliniciens (RésIST) et de laboratoires (Rénago, Rénachla). Ces réseaux permettent de produire des indicateurs montrant l’évolution des principales IST bactériennes.

Le nombre d’infections à gonocoque a augmenté pendant la période 2000–2011 chez l’homme et la femme. La baisse de la sensibilité des souches de gonocoque aux antibiotiques de première intention (céphalosporines à large spectre) nécessite de garder une vigilance soutenue. Le nombre d’infections urogénitales à chlamydia continue aussi d’augmenter chez l’homme et la femme, notamment en raison d’un dépistage accru chez les jeunes. Le nombre de cas de syphilis récente augmente ces dernières années chez les hommes homo-bisexuels, et le niveau des co-infections VIH-syphilis reste élevé. Enfin, on constate une utilisation systématique des préservatifs très insuffisante, notamment lors des fellations.

Quel suivi pour une femme enceinte hypertendue ?

L’hypertension artérielle (HTA) de la grossesse se définit comme une pression artérielle (PA) supérieure ou égale à 140/90 mmHg. C’est un symptôme fréquent (10 à 15 % des grossesses) que l’on doit dépister et explorer. On distingue 3 types d’HTA, de signification et de gravité différentes :

– l’HTA préexistante à la grossesse, qui apparaît avant 20 semaines d’aménorrhée. Elle est isolée sans protéinurie. Elle doit toujours faire rechercher une cause secondaire ou une pathologie sous-jacente (diabète, HTA) ;

– l’HTA gestationnelle, qui apparaît après 20 semaines d’aménorrhée. Elle est isolée sans protéinurie et disparaît après la grossesse. Son pronostic est bon ;

– la prééclampsie, qui complique 2 % des grossesses. Elle s’associe toujours à une protéinurie et impose un traitement antihypertenseur urgent et un bilan obstétrical. Les risques de mortalité fœtale et maternelle sont élevés, en particulier en cas de complications (insuffisance rénale aiguë, HELLP syndrome [hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count], hématome rétroplacentaire).

Le diagnostic d’HTA doit toujours être confirmé par une automesure ou une mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA). L’objectif est une PA inférieure ou égale à 140/90 mmHg sur la MAPA, en évitant les hypotensions. Dans la prééclampsie, l’objectif est de 135/85 mmHg en MAPA.

Les antihypertenseurs utilisés le plus souvent en France sont le labétalol, l’alphaméthyldopa et les anticalciques. Les inhibiteurs du système rénine-angiotensine (SRA) sont contre-indiqués et seront arrêtés au moment du désir de grossesse.

Après l’accouchement, une prééclampsie sévère impose un bilan vasculaire et étiologique, et la surveillance de l’apparition d’une éventuelle HTA permanente. En effet, la prééclampsie représente un nouveau facteur de risque cardiovasculaire pour ces femmes.

Techniques périnéales permettant à la deuxième phase du travail la réduction des traumatismes périnéaux

La plupart des naissances par voie basse sont associées à un traumatisme génital (environ 85 %). Le traumatisme peut survenir spontanément ou par la réalisation d’une épisiotomie. Souvent, le traumatisme périnéal est sous-évalué.

Intérêt du bilan urodynamique en cas de prolapsus génital

La prévalence des troubles urinaires au cours des prolapsus génitaux est élevée : dysurie, incontinence urinaire à l’effort patente ou masquée, manifestation d’hyperactivité vésicale, vidange vésicale incomplète parfois. La place du bilan urodynamique est controversée. Même si sa réalisation et son interprétation peuvent s’avérer difficiles dans ces circonstances, il participe utilement au programme opératoire pour décider de l’opportunité d’un geste urinaire associé et de sa nature. Surtout, il permet d’évaluer l’équilibre vésico-sphinctérien et d’en prédire au mieux la situation en postopératoire. C’est un élément clé de l’information que l’on est en devoir de fournir à la patiente avant la correction chirurgicale du prolapsus. À ce titre, il doit être recommandé avant toute prise en charge chirurgicale d’un prolapsus génital.

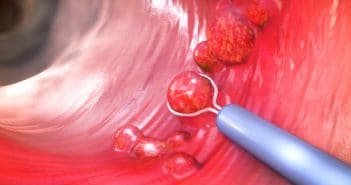

Que faire des polypes intra-utérins ?

La prévalence des polypes endométriaux est difficile à évaluer dans la population générale. Chez les patientes se plaignant de saignements anormaux, elle est de l’ordre de 9 % [1]. Il existe des facteurs favorisants, des symptômes ou situations indiquant un bilan de la cavité utérine (comme l’infertilité), mais aussi des découvertes fortuites. Devant la présence d’un polype endométrial, y a-t-il des indications formelles d’exérèse chirurgicale ?

Complémentation alimentaire au cours de la grossesse

L’état nutritionnel pendant la grossesse et l’allaitement a un impact sur l’état de santé de la mère, les complications obstétricales, le développement fœtal et néonatal et, même, le risque de surpoids et de diabète chez l’enfant.