Le risque cardiovasculaire chez la femme : le rôle du score calcique et du scanner coronaire

Les maladies cardiovasculaires tuent plus les femmes que les hommes. Les traditionnels facteurs de risque sont une aide imparfaite à l’identification des femmes les plus à risque. Le score calcique, scanner réalisé sans voie veineuse ni injection d’aucune sorte a révolutionné la prévention car c’est le prédicteur du risque cardiovasculaire le plus puissant dont on dispose actuellement : un score à zéro signifie un risque particulièrement faible, le risque augmente ensuite proportionnellement au score. À partir de ce résultat et de l’ensemble des données cliniques de la patiente, il est possible d’élaborer une stratégie de prévention individualisée.

Le scanner coronaire – réalisé après injection de produit de contraste – est indiqué chez les patientes se plaignant de signes fonctionnels thoraciques et chez lesquelles il existe une suspicion de sténose coronaire significative.

Actualités en gynécologie médicale d’après les communications du congrès de Gynécologie Obstétrique Pratique à Paris, en mars 2025

L’endométriose est maintenant connue pour être une pathologie inflammatoire complexe, multifactorielle et systémique, avec notamment une participation génétique. Elle est associée à d’autres comorbidités telles que le syndrome de l’intestin irritable, les migraines, la fibromyalgie, l’asthme ou les allergies… L’endométriose est également reconnue comme ayant un impact majeur sur la qualité de vie des patientes et est associée également à des symptômes d’asthénie, de dépression, d’anxiété, aux troubles alimentaires et aux dysfonctions sexuelles.

Fiche pratique : Dernières recommandations concernant le dépistage HPV chez les patientes VIH

Les cancers sont une comorbidité fréquente chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), d’autant que leur espérance de vie augmente, en particulier grâce aux traitements antirétroviraux (ARV) [1].

Les PVVIH doivent bénéficier des programmes de dépistage et de prise en charge pour une affection maligne tels que recommandés en population générale. Cependant, certains cancers ont une incidence plus élevée chez les PVVIH tels que le cancer du col de l’utérus et du canal anal, et doivent bénéficier d’un dépistage spécifique.

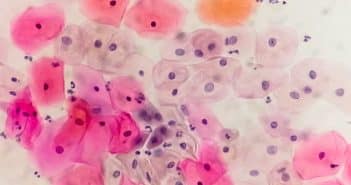

La colposcopie chez les femmes immunodéprimées : avez-vous bien tout regardé ?

Patiente de 48 ans adressée en colposcopie après un frottis LSIL (lésions intraépithéliales de bas grade). Elle est suivie pour une polyarthrite rhumatoïde traitée depuis 10 ans par méthotrexate et biothérapie. Non fumeuse, sous microprogestatif, asymptomatique. Dernier frottis normal (janvier 2024).

Vaccination contre le papillomavirus : questions-réponses fréquentes en 2025

Les virus HPV sont ubiquitaires et sont une des plus importantes maladies sexuellement transmises dans le monde. Nous ne devons pas nous arrêter à ce caractère sexuel car ce sont surtout des virus pourvoyeurs de cancers génitaux et oropharyngés.

80 % des adultes en activité sexuelle s’infecteront au cours de leur vie, majoritairement jeunes et souvent dès les premiers rapports. Les cancers surviennent 10 à 30 ans après l’infection. La prévention secondaire basée sur le dépistage est encore nécessaire mais insuffisante. La prévention primaire ne peut être assurée que par la vaccination. Elle est efficace, permettant de prévenir 88 % des cancers du col lorsqu’elle est effectuée avant l’âge de 17 ans. Pratiquée plus tard, elle le reste encore (55-60 %).

Depuis 2007, près de 500 millions de femmes ont été vaccinées dans le monde, sans qu’aucune alerte de tolérance n’ait été confirmée. La vaccination du garçon, débutée dès 2011 aux États-Unis, n’a démarré en France que depuis 2021. Elle est tout aussi indispensable, efficace et bien tolérée. Même chez les femmes déjà infectées, voire déjà porteuses de lésions HPV-dépendantes, la vaccination pourrait avoir un intérêt réel qui nécessite d’être confirmé ou pas.

Le seul problème de ces vaccins, universellement adoptés sous l’impulsion de l’OMS, est celui de la mauvaise couverture vaccinale en France. L’améliorer doit être un combat de tous les professionnels de santé concernés [1].

Éditorial : Le papillomavirus chez les patientes immunodéprimées

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans ce numéro de Réalités en Gynécologie-Obstétrique, nous vous proposons un dossier spécial sur la thématique de l’infection par le papillomavirus, en particulier dans les situations d’immunodépression.

L’infection par le papillomavirus et ses conséquences représentent un enjeu de santé publique, et le gynécologue est un acteur central dans la prise en charge des femmes concernées. Par ailleurs, des recommandations pour le dépistage chez les femmes vivant avec le VIH ont été publiées il y a un peu plus d’1 an. Il nous a ainsi semblé pertinent de faire un état des lieux des connaissances et recommandations sur ce sujet.

Perturbateurs endocriniens et grossesse

Les perturbateurs endocriniens ont littéralement envahi notre quotidien. Capables d’interférer avec les systèmes de régulation hormonale et d’induire des effets délétères sur notre santé, leur impact sanitaire semble d’autant plus préoccupant dans la période clé de vulnérabilité des mille premiers jours de vie.

Si les données sur la santé des futurs enfants sont assez fournies (malformations génitales, anomalies du développement neuro-cognitif, troubles métaboliques et cancers hormono-dépendants à plus long terme), la patiente gestante exposée aux perturbateurs endocriniens est également plus à risque de développer une hypertension gravidique ou un diabète gestationnel, avec un surrisque de prématurité. Il est donc primordial que le clinicien puisse fournir des messages clairs à ses patientes, de manière à limiter au maximum leur exposition et ainsi espérer diminuer les effets néfastes de ces molécules à court et long terme.

Endométriose : faut-il explorer et comment ?

L’endométriose touche environ 10 % des femmes en âge de procréer. Le diagnostic reste complexe : il est basé sur l’interrogatoire, l’examen clinique et l’imagerie, comme l’échographie et l’IRM, mais aucun moyen diagnostic seul n’est suffisant.

Les techniques d’imagerie sont particulièrement utiles pour détecter les formes profondes, bien que des biais existent, notamment pour les formes superficielles.

Des outils récents comme l’analyse des microARNs dans la salive montrent une sensibilité et une spécificité élevées, surpassant même la cœlioscopie diagnostique. Cette avancée pourrait révolutionner la stratégie diagnostique, en réduisant les interventions chirurgicales inutiles et en permettant un diagnostic plus précoce. Un algorithme intégrant ces innovations est proposé pour améliorer la prise en charge globale des patientes.

Perturbateurs endocriniens et spermatogenèse

Les perturbateurs endocriniens sont des substances exogènes capables de perturber l’homéostasie hormonale, affectant ainsi la fonction de reproduction masculine. Ils peuvent en effet générer des anomalies au niveau de la spermatogenèse. L’objectif de cette étude est d’exposer l’impact des différents perturbateurs, tels que le bisphénol A, les phtalates, les pesticides, les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), les dioxines, la pollution de l’air et les métaux lourds, sur la qualité du sperme et la fertilité masculine. Ces substances, via une exposition in utero ou à l’âge adulte, peuvent altérer la plupart des paramètres spermatiques (numération, concentration, mobilité et morphologie des spermatozoïdes). Ils peuvent également induire des dérégulations hormonales, des lésions des cellules testiculaires, des dommages de l’ADN spermatique et des risques accrus de malformations génitales. Face à ces enjeux, des efforts sont menés pour évaluer et réguler ces substances au niveau national et européen, notamment sous l’égide de l’ANSES. Le déclin croissant de la qualité du sperme souligne la nécessité de poursuivre les recherches, et de sensibiliser le public aux dangers des perturbateurs endocriniens.

Comment diagnostiquer et traiter le syndrome des ovaires polykystiques en 2025 ?

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est la première cause d’infertilité chez la femme. Ce trouble endocrinien, présent chez 6 à 10 % des femmes en âge de procréer, est défini selon les critères de Rotterdam dont les recommandations ont été mises à jour en 2023. Ces critères associent la présence d’ovaires plurifolliculaires, d’une dysovulation, ainsi que d’un syndrome métabolique complexe et d’une insulinorésistance. Plusieurs facteurs, notamment environnementaux tels que l’alimentation, et les facteurs endocriniens, ont été incriminés dans son développement.

Le SOPK représente un enjeu de santé publique en 2025 du fait de ses complications tant sur le plan métabolique avec l’obésité et le diabète de type II, qu’au niveau de l’incidence cardiovasculaire, l’hyperandrogénie, l’infertilité et les complications gestationnelles telles que le diabète gestationnel, l’hypertension artérielle gravidique jusqu’à la prééclampsie, et la mortalité prénatale. Une prise en charge pluridisciplinaire est donc recommandée. Les recherches scientifiques se poursuivent pour mieux définir l’étiologie et les implications à long terme de cette pathologie complexe.